なぜあの部署だけ人が集まらないのか 〜 役割別価値提案(RVP)という発想

執筆:秋山紘樹

協力:雨宮百子

作図:髙橋麻実

「同じ会社なのに、A部署は応募が殺到し、B部署は採用に苦戦している」

人材獲得競争が一層激化する現代においては、「この会社で働きたい」という志望動機に加え、「このポジションで貢献したい」という明確な役割意識が、候補者の意思決定における重要な判断基準となりつつあります。ジョブ型雇用の浸透が、候補者の意識を「どの会社に所属するか」だけでなく、「どんな役割を担い、専門性を高めていくか」へと向かわせているからです。

だからこそ企業には、役割ごとの魅力を具体的に言語化し、求職者に「自分ごと」として届ける視点が求められます。本記事では、そのための考え方であるRVP(Role Value Proposition:役割ごとの価値提案)について解説していきます。

「役割」の魅力にフォーカスする重要性

近年、採用や人事の領域ではEVP(Employee Value Proposition)の重要性が語られてきました。

EVPとは、企業理念を土台として、従業員が企業に貢献する対価として企業が提供する、その企業ならではの価値を包括的に定義したものです。この「価値」には、報酬や福利厚生はもちろん、事業内容、働きがい、そして個々の役割や業務内容まで、幅広い要素が含まれます。EVPは比較的新しい概念であり、その構成要素が固定化されているわけではありません。

EVPは企業の魅力を伝える土台ですが、そのメッセージを全社で統一しようとすると、どうしても全社共通の理念や事業戦略、人事制度といった大きな視点での訴求が中心になりがちです。それ自体は重要であるものの、結果として本来EVPに含まれているはずの「役割」ごとの具体的な魅力が埋もれてしまい、求職者からは「どの会社も似たような魅力を語っている」と見えてしまうことがあります。

そこで、ひとつの有効な工夫となるのが、EVPの一部である「役割」の価値を、意図的に切り出して具体化するという考え方です。この、EVPに含まれる役割要素を具体化・特化させたものが、RVPです。

RVPは、EVPという大きな枠組みの中に含まれる「役割」の魅力を、意図的に抽出・具体化したものです。EVPを構成する要素のひとつである役割の価値を、求職者の意思決定により強く響くよう焦点を当てて表現するためのアプローチと言えます。

EVPを考える上では、企業としての一貫性を保つため、従業員全体に共通する魅力に意識が向きがちです。だからこそ、求職者と向き合う場面では、EVPという大きな魅力を土台にしつつ、一人ひとりに「自分ごと」として響くRVPの視点で価値を伝えることが、競争力を高める鍵となるのです。

海外に目を向けると、同様の視点が見られます。例えば、LinkedInで公開された記事の中で、Swati Jain氏は、候補者にとって魅力的なRVPを構成する要素として、「キャリアの見通し」「未来像の具体性」「社会的インパクト」といった視点を挙げています(※1)。これは、RVPの具体的な中身を考える上でのひとつのヒントになるでしょう。

RVP と EVP の関係性

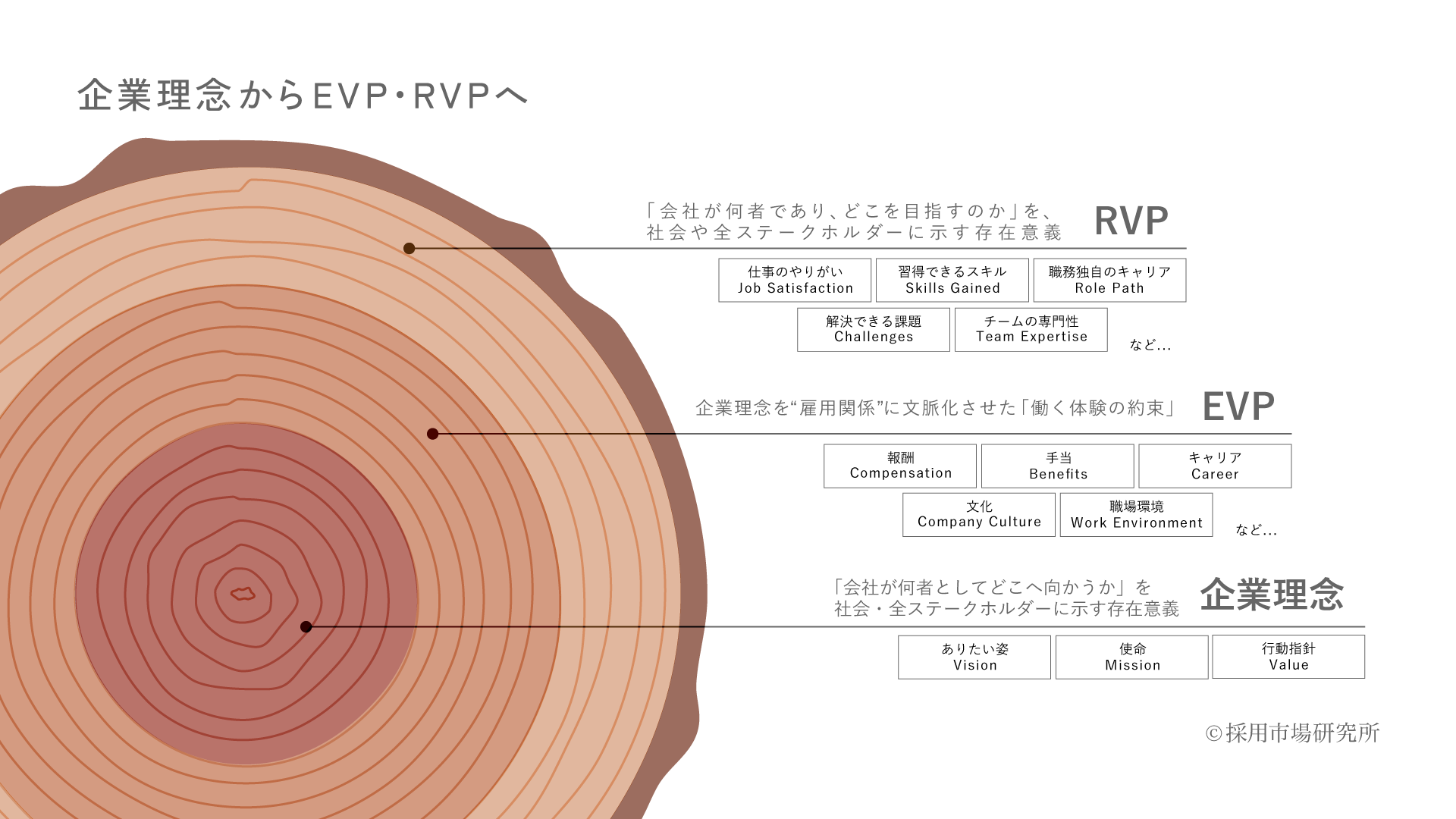

ここまで、EVPという大きな枠組みの中で「役割」の魅力にフォーカスするRVPの重要性を解説してきました。では、両者は構造的にどのような関係にあるのでしょうか。両者は対立するものではなく、木の「年輪」のように、中心から外側へと広がる関係で結びついています。

<木の「中心(芯)」にあたる部分:企業理念>

・企業の方向性を示す根幹

・ありたい姿(Vision)や使命(Mission)など、社会に対する企業の存在意義を示す

<その周りに形成される「内側の層」:EVP>

・企業理念を、従業員との「働く約束」として具体化したも

・報酬、福利厚生、共通の成長機会、役割・業務内容など

<「外側の層」にあたる部分:RVP>

・EVPから役割要素を抽出・具体化し、場面に合わせて表現される価値提案

・仕事のやりがいや得られるスキルなど、より個別具体的な魅力がここに現れる

太く、しっかりとした芯と内層があるからこそ、美しく明瞭な外層が形成されるように、強固な企業理念とEVPを土台として、各役割のRVPが活きるのです。

気をつけたいのは、RVPは必須ではないということです。役割の魅力はすでにEVPに含まれており、それを意図的にRVPとして表現するかは、求職者への訴求を強化したい場合や役割の独自性を際立たせたい場合など、企業の採用戦略によって決まります。

RVPは、EVPと対立するものではなく、必要に応じて活用する戦略的なアプローチと捉えるのが適切でしょう。

RVP設計の鍵となる、2つの「一貫性」

では、企業理念という芯からEVPという内側の層を経て形成されるRVPを、候補者にとって魅力的な「年輪」として明確に描くには、どうすれば良いのでしょうか。

その答えは「一貫性」にあります。

最後に、RVPを設計する上で切り離せない、2つの軸の一貫性について解説します。

1. 企業理念やEVPとの「メッセージの一貫性」を担保する

RVPは、決して単独で存在するものではありません。企業の土台である企業理念や、それに基づくEVPを、個別の役割に合わせて具体化したものです。例えば、会社のEVPが「安定した環境で着実に成長」を掲げているにもかかわらず、ある役割のRVPで「朝令暮改も厭わない、変化の激しい挑戦的な環境」を謳ってしまうと、そこには明確な矛盾が生まれます。RVPがEVPや理念と同じ軸で一貫していること。それが、候補者に対する誠実なメッセージの土台となります。

2. 入社前後の「体験の一貫性」を設計する

RVPは、候補者に対する「入社前の約束」です。そして、その約束が本物であったかどうかは、入社後の経験によって検証されます。採用時のメッセージと、入社後のリアルな従業員体験が一致していること。この体験の軸の一貫性こそが、RVPの価値を決定づけます。短期的な採用メッセージを、中長期的な従業員体験と結びつける視点で設計することで、RVPは初めて意味を持ち、エンゲージメントやリテンションの向上に繋がるのです。

RVPを設計し、機能させるには、企業の理念やEVPとの「メッセージの一貫性」を保ち、入社前の約束と入社後の体験という「体験の一貫性」を担保することが不可欠なのです。

参考文献

【1】Swati Jain, “Role Value Proposition > Employee Value Proposition,” EY, 2022年2月11日