面接における「直感」の価値を考える

執筆:秋山紘樹

協力:雨宮百子

作図:髙橋麻実

構造化面接は、質問項目や評価基準を統一することで、採用における主観的な判断のブレをなくし、候補者の能力を公平かつ正確に測定する有効な手法です。

その一方で、成功している経営者や事業オーナーが「直感」によって重要な採用判断を下すという話も少なくありません。

スティーブ・ジョブズ氏は、候補者と数分話すだけで採用を決めることがありました。投げかけるのは技術的な質問ではなく、「なぜAppleで働きたいのか」「何に情熱を感じるのか」といった本質的な問い。その場で見せる反応や熱量を手掛かりに、採否を直感的に判断していたといわれています [1]。

また、星野リゾートの代表・星野佳路氏は、面接時の短いやり取りから”おもてなしの感覚”や価値観の共感度を感じ取り、その直感を採用判断に反映させることがあると語っています[2]。

本記事では、心理学の知見を手がかりに、直感が本当に機能する場面とそうでない場面を見極め、その特性を採用の現場でどう活かせるかを考えていきます。

直感が機能する科学的条件

ノーベル経済学賞を受賞した心理学者のダニエル・カーネマンは、「人間の直感はしばしばバイアス(認知の偏り)によって歪められる」と説いています。一方で、心理学者のゲイリー・クラインは、消防士や軍の司令官など、極限状況で意思決定を行う専門家の「優れた直感」を研究してきました。

このように長年、正反対の立場から直感を論じてきた二人は、2009年に発表した共同論文で歴史的な合意に至りました[3]。

その結論は次の一文に集約されます。

“Two conditions must be satisfied for skilled intuition to develop: an environment of sufficiently high validity and adequate opportunity to practice the skill.”

(熟練した直感が発達するためには、十分に高い妥当性を持つ環境と、その技能を繰り返し練習できる十分な機会という2つの条件が満たされなければならない。)

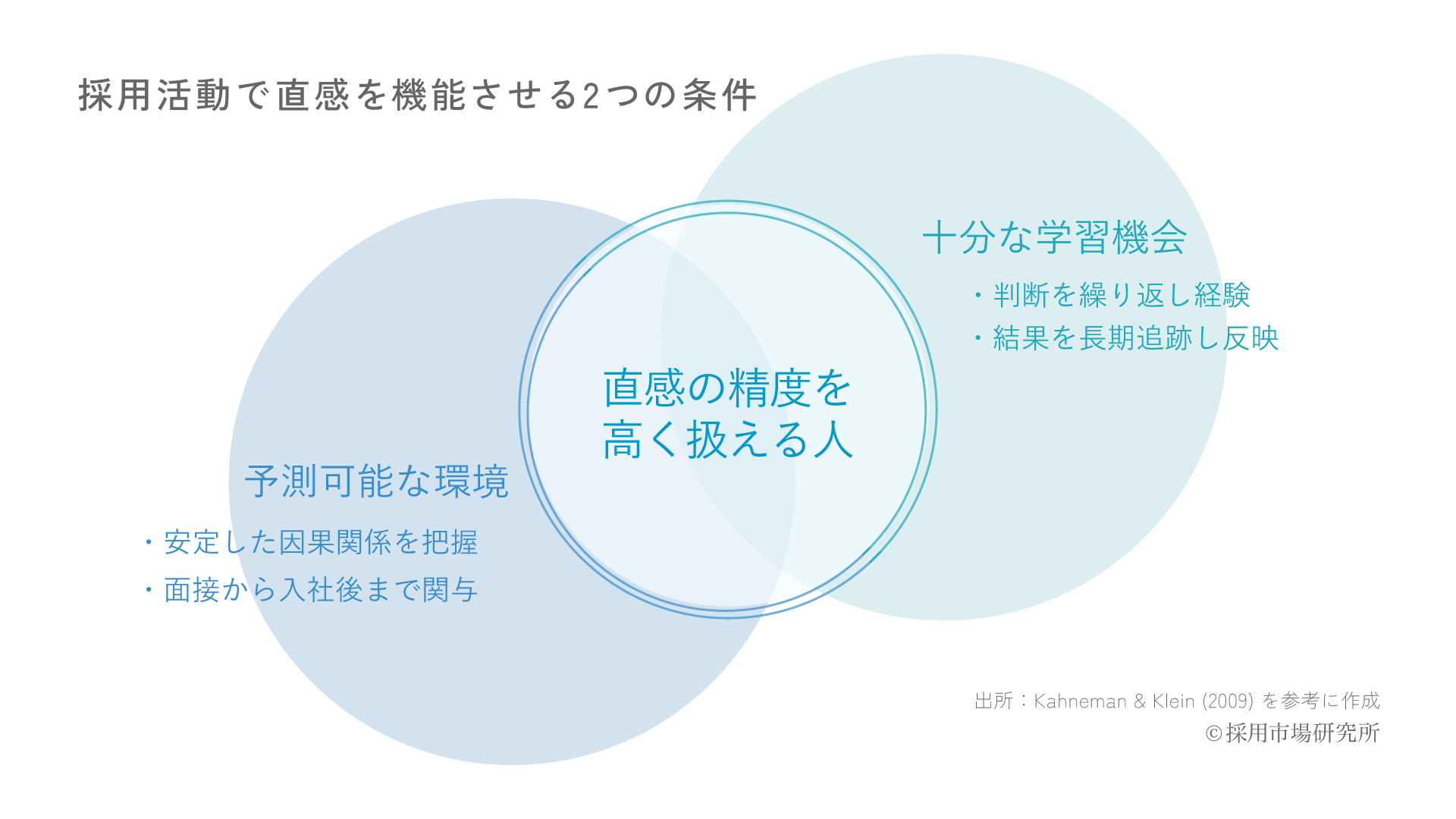

ここで示された2条件は以下の通りです。

1. 予測可能な環境(an environment of sufficiently high validity)

判断対象となる領域に、安定した因果関係や規則性が存在すること。つまり「こうすればこうなる」というパターンが一貫して成立している状態です。

2. 十分な学習機会(adequate opportunity to practice the skill)

同じ種類の判断を繰り返し経験し、その結果について迅速かつ明確なフィードバックを得られる機会が継続的にある状態です。これにより、経験が次の判断に反映され、直感の精度が自然に高まっていきます。

この2つの条件が揃ったとき、直感は経験に裏打ちされた「専門技能」として機能します。逆に、どちらか一方でも欠ければ、直感は単なる思い込みやバイアスに左右され、信頼性は大きく低下します。

しかし現実の採用活動では、この条件を日常的に満たせる場面は限られます。

なぜこの2条件を満たせる人は限られるのか

予測可能な環境を持つとは、面接段階から入社後の活躍や影響まで一貫して関わり、その観察結果を事業や組織の全体像、長期戦略、文化的背景と結びつけて理解できる状態です。こうした環境がなければ、候補者の印象や短期的な成果だけに判断が左右されやすくなります。

十分な学習機会とは、採用判断を繰り返し経験し、その結果(成果・定着・文化への影響)について迅速かつ明確なフィードバックを得られる状態です。このサイクルが継続して回ることで、経験が次の判断に反映され、直感の精度が高まっていきます。

しかし実際には、この2条件を日常的に揃えられる人は限られます。多くの立場では、採用活動の一部にしか関わらなかったり、入社後の長期的な影響を直接観察できなかったりするため、環境の全体像を把握できず、結果のフィードバックも十分に得られません。

そのため、条件が揃わない場合には、構造化面接などの枠組みを活用して、判断材料の質と公平性を担保することが不可欠です。

構造化面接は、比較可能な形で候補者情報を集め、再現性と公平性を担保します。一方、直感は数字や言葉に表れにくい長期的・全社的な適合性を見抜く力があります。

例えば、スキルや経験は構造化面接で見極め、将来のカルチャーフィットや変化適応力は直感で補う、といった役割分担です。

直感と構造化面接は補完関係として設計する

これまでで示したように、直感が機能する条件を満たせる人は限られます。だからこそ、直感と構造化面接を対立ではなく補完関係として設計することが重要です。

この設計は企業規模や文化によって変わります。大企業では初期段階で構造化面接を複数回行い、最終段階で経営層が直感を加える場合が多く、スタートアップでは経営者が初期から全フェーズに関わる場合もあります。形式は違っても、根底にあるべきは「どう補完させるか」という思想です。

もっとも、直感は条件が揃わない環境では誤作動のリスクがあります。第一印象や類似性バイアスなどの影響で、精度が大きく低下することがあります。そこで、構造化面接によって評価項目を固定し、事実と感情を切り分けて情報を収集することが有効です。

結局のところ、直感と構造化面接は対立概念ではありません。この補完関係を前提にプロセス全体を設計することこそが、採用精度を高める鍵となります。

参考文献

【1】ダイヤモンド・オンライン. スティーブ・ジョブズが採用面接で必ずしていた「1つの質問」. https://diamond.jp/articles/-/286477 (参照日:2025年7月29日)

【2】Wantedly. 「採用は星野リゾートの未来をつくる」星野佳路が語る、使命感を持つ仲間の見つけ方. https://www.wantedly.com/companies/hoshinoresort/post_articles/368857 (参照日:2025年8月15日)

【3】Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise. American Psychologist, 64(6), 515–526. https://www.researchgate.net/publication/26798603_Conditions_for_Intuitive_Expertise (参照日:2025年7月29日)