成長痛を乗り越える。事業フェーズに合わせたエンジニア採用の「今」と「未来」

執筆:木下牧子

協力:雨宮百子

作図:髙橋麻実

エンジニア採用、これまでうまくいっていたのに、突然求める人材が採用できなくなった……。そんな経験はありませんか?

事業やプロダクトの成長とともに、エンジニア組織は変化していきます。それに伴い、同じ「エンジニア採用」という括りであっても、企業が本当に求める人材像や、彼らに届けるべき自社の魅力は常に変化し続けているのです。

この変化は、採用計画だけではなく人員計画にも関わります。

「エンジニア組織の進化が事業成長の鍵を握る」という現実を踏まえ、組織の成長フェーズの変化を見据えて、各フェーズで成功をつかむために何をすべきかという具体的なポイントについて解説します。

事業やプロダクトの成長を組織の発展段階と照らしあわせて考える

プロダクトがうまれ、市場に投入されはじめる導入期、市場での反応を得て改善を繰り返し成長、成熟していくとき、エンジニア組織も発展します。

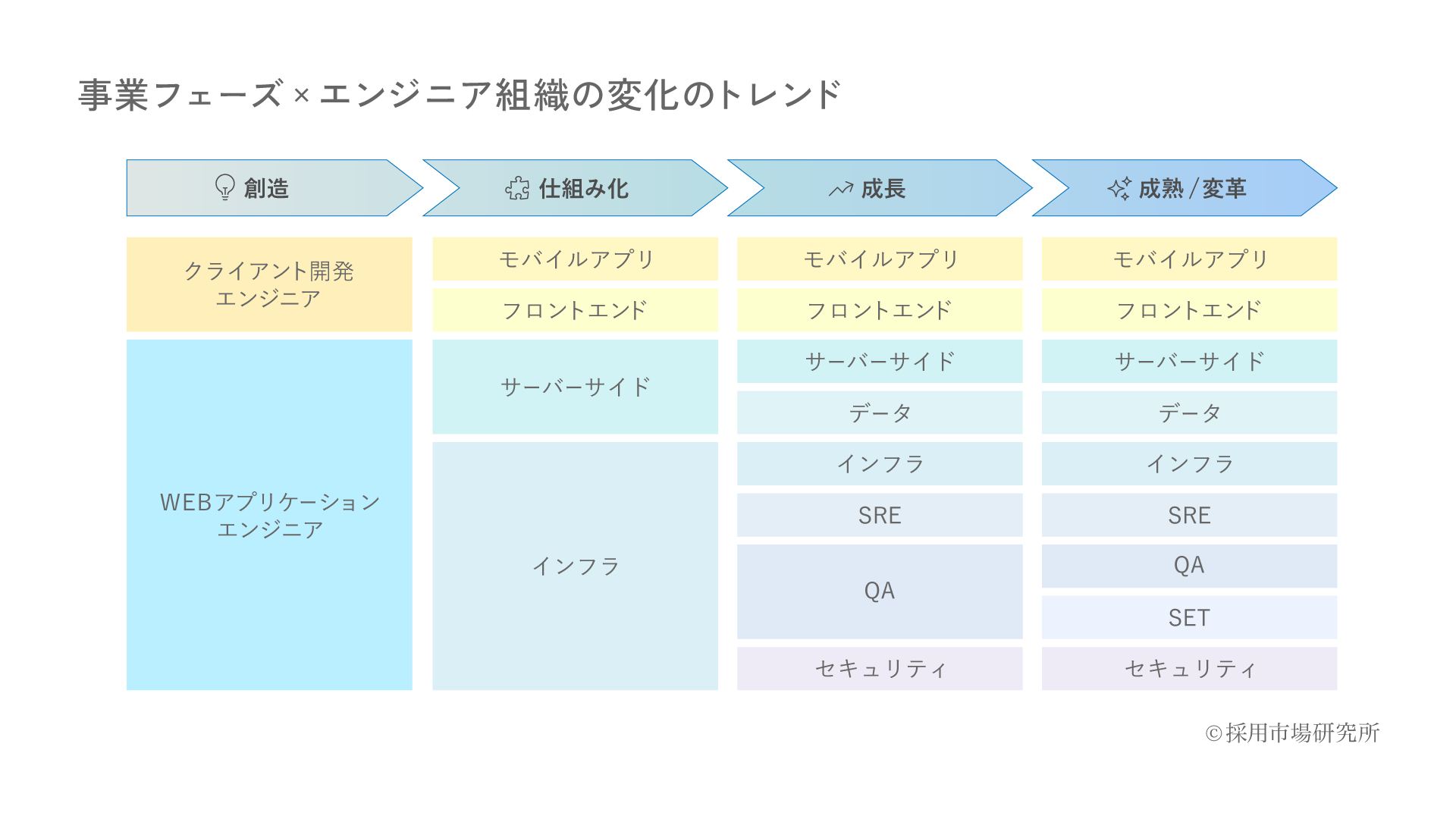

エンジニア組織がどのように発展していくのかを図式化したのが下記の図です。

この図は、自社でプロダクト開発をする企業を想定し、プロダクトが創造され、仕組み化、成長、成熟/安定という4つの進化を辿る過程で、エンジニア組織がどのように変容し、それぞれのフェーズでどのような専門領域を持つ人材が求められるようになるのかを視覚的に示しました。

このようにプロダクトのステージが進むにつれて、必要とされるエンジニアの種類や役割は大きく変化します。あなたの会社はどのフェーズでしょうか?

実はこのステージが変化しつつあるタイミングこそが、それまでの採用手法による手応えが感じられにくくなるタイミングでもあります。

事業フェーズ別、エンジニアの組織の分解

創造フェーズ:スピーディなPoCでアイディアを形にすることが優先される時期

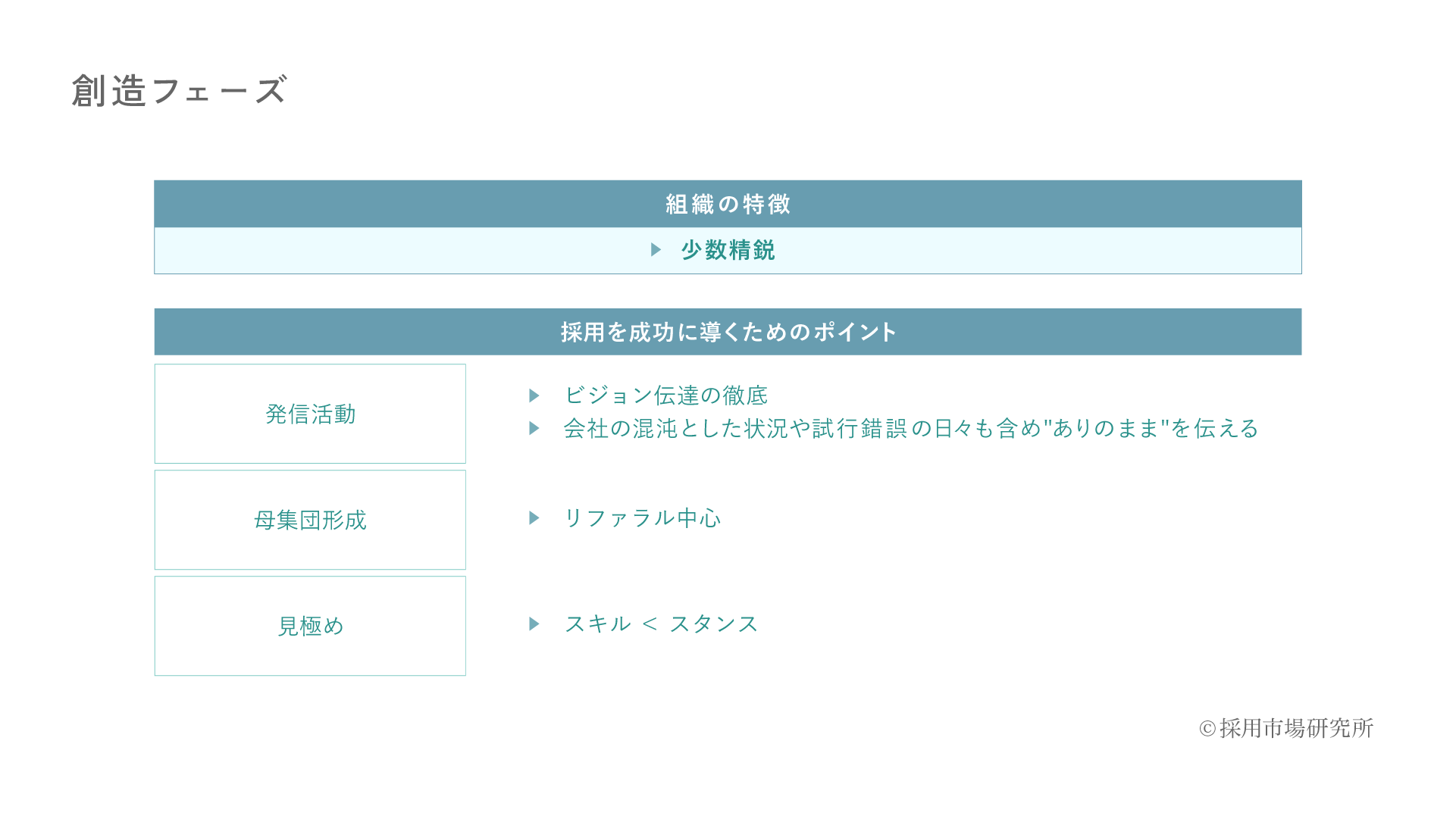

立ち上がったばかりのスタートアップはまさしくこのフェーズにあり、少数精鋭のエンジニア組織です。

この時期に求められるのは、フルスタックかつ柔軟性をもってアイディアを形にする推進力です。即戦力を求めたくなりますが、特定の言語やフレームワーク経験者を過度に重視することで、結果的に多様な技術に対応できるジェネラリストや、未来の課題に対応できる人材を取り逃すことにつながりかねません。

このフェーズにおけるエンジニア組織の特徴と、採用を成功に導くためのポイントは以下の通りです。

仕組み化フェーズ:市場にMVPを投入しユーザーのFBをプロダクトに反映していく時期

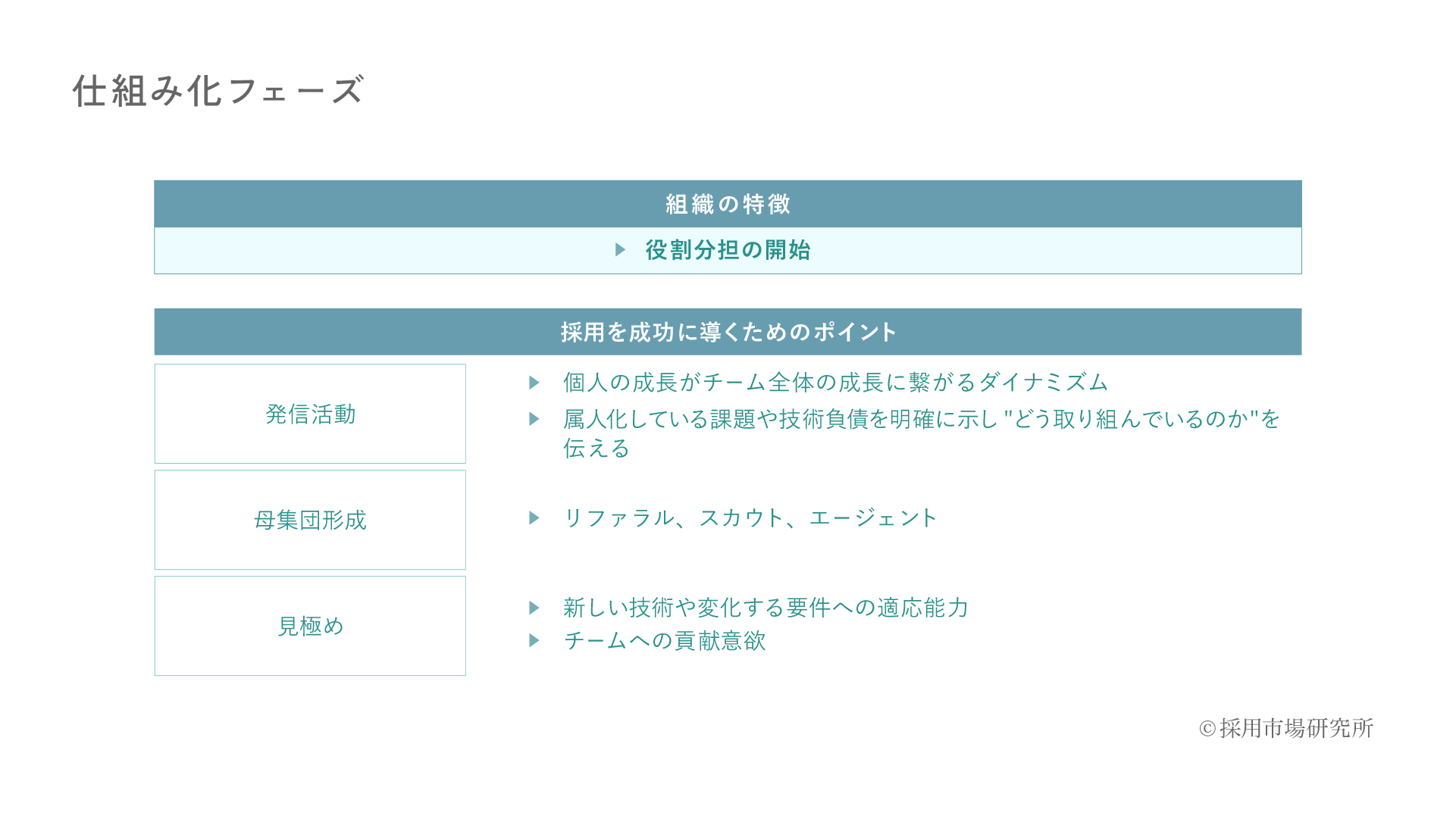

市場にMVP (Minimal Viable Product) を投入し、得られた反応からプロダクトを改善していくフェーズです。創造フェーズの混沌とした状態から一歩進み、ユーザーの声に応えるための基盤固めが始まります。

このフェーズでは、依然として目の前の開発に追われる日々が続きます。属人化の解消やドキュメント化、共通基盤の整備といった「未来への投資」は、緊急度が低く見積もられやすく、後回しにされがちです。

忙しそうなエンジニアチームをみて、採用担当者は「とにかく人が欲しい」と考えますが、現場のエンジニアは「新しい人が来ても教える余裕がない」「そもそも業務が属人化しすぎていて、どこから教えればいいか分からない」「業務が属人化しすぎてなにを求人票に書いたらいいかわからない」といったことが起こりやすい時期でもあります。

この仕組み化フェーズにおけるエンジニア組織の特徴と、採用を成功に導くためのポイントは以下の通りです。

この後の成長、急拡大フェーズに向けた助走期間でもあるこの時期には、採用活動が活発化し、多くの多様な人材が入社してきます。それまでは阿吽の呼吸で多くの説明を必要としなかった組織でも、前提条件や判断基準の共有をするための言語化が必要となってきます。

成長フェーズ:エンジニア組織が急速に拡大する時期

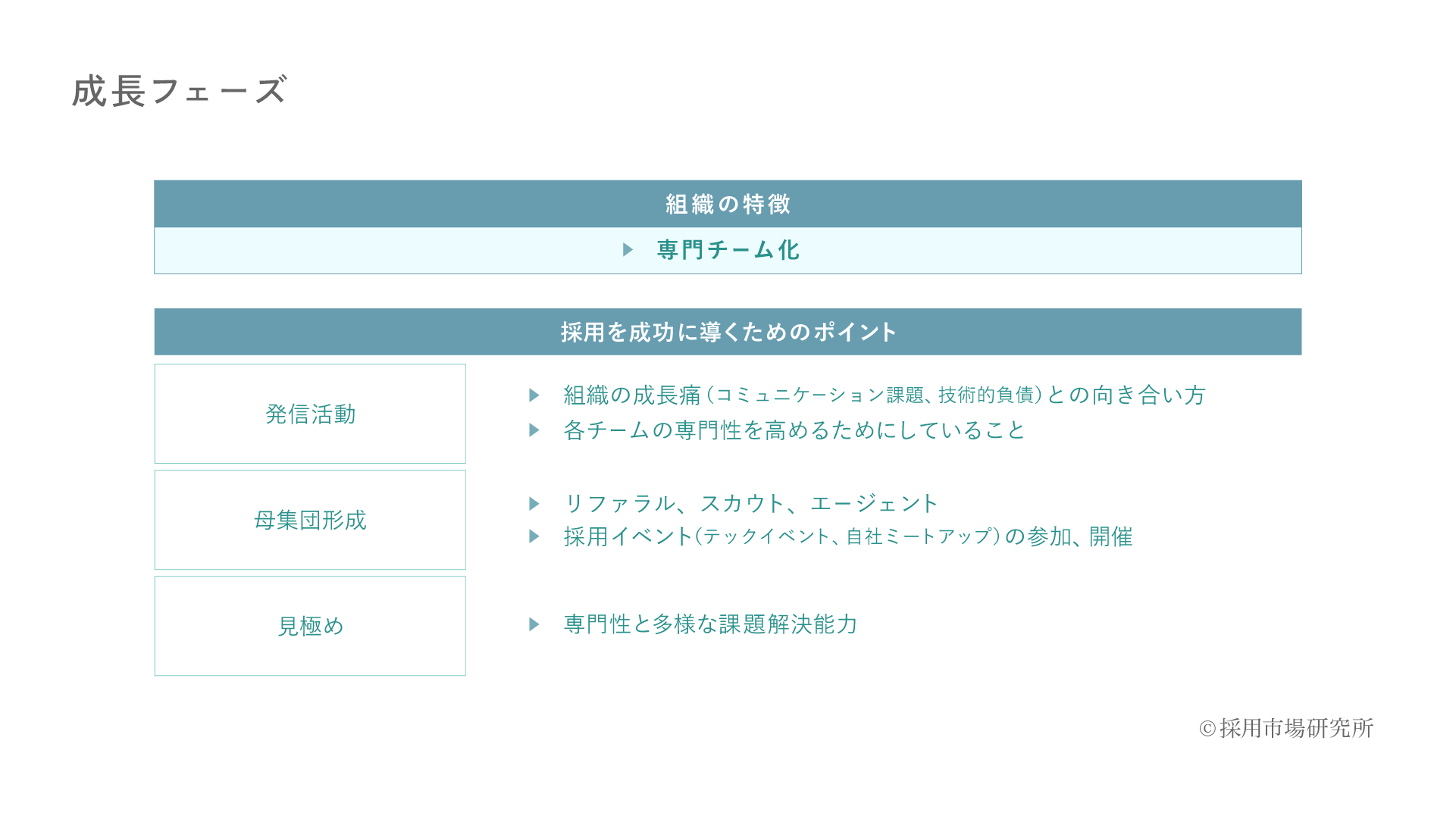

PMF(Product Market Fit)を達成したと判断し、グロースに向けてアクセルを踏む時期です。

この時期にはエンジニアの人数が数十人から数百人に急拡大することがあります。

エンジニア組織の規模が大きくなると、コミュニケーションコストは非線形的に増大します。これは「ブルックスの法則」(「遅れているソフトウェアプロジェクトに人員を追加すると、さらに遅れる」)の根底にある問題の一つでもあります。

過去に採用ブランディングに力を入れてきた企業ほど、候補者が少し前の組織の状態をイメージしてミスマッチが起きてしまいます。

最新の課題を俯瞰しながら、それを公開することで、「今」の企業文化やエンジニア組織の文化を常に発信することが必要です。

この仕組み化フェーズにおけるエンジニア組織の特徴と、採用を成功に導くためのポイントは以下の通りです。

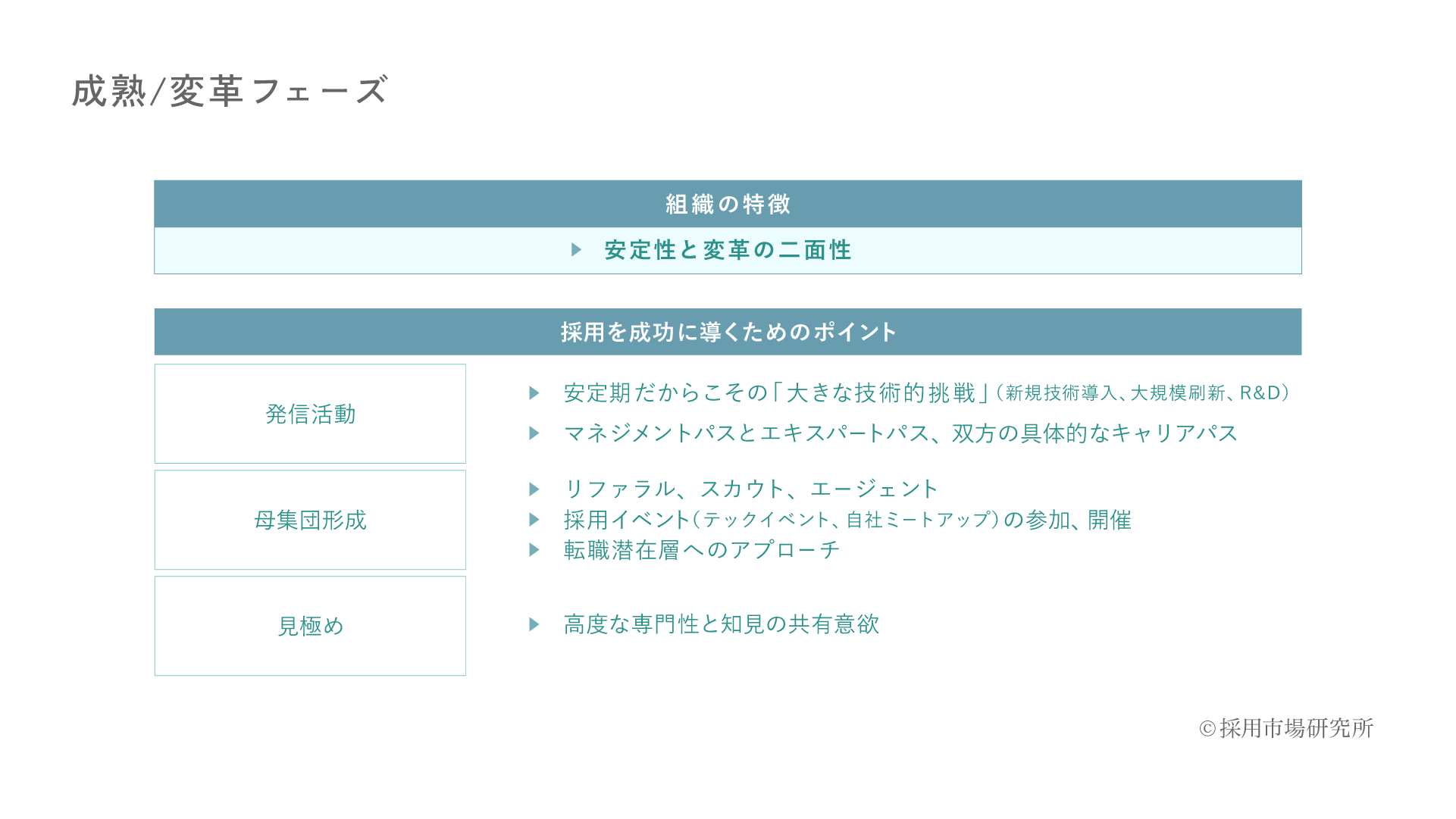

成熟/変革フェーズ:役割ごとに組織が細分化しはじめる時期

グロースしたプロダクトの安定運用や、既存プロダクトの機能開発が活発化しやすい時期です。

この時期には細分化したエンジニア組織から少数のエンジニアが集まりフルスタックに開発をすることがあります。一方で企業としてベースとなる基盤は共通化されており、横断型の専門部隊が組成されることも多くなります。

ある意味、集中して自分の専門分野に取り組むことも、フルスタックな挑戦もできる機会がありますが、限られた機会を多くのエンジニアが狙う図式となるため、意図する挑戦機会が得られなかった優秀なエンジニアが流出することも多くなります。

この仕組み化フェーズにおけるエンジニア組織の特徴と、採用を成功に導くためのポイントは以下の通りです。

これまでの手法で採用がうまくいかなくなった「エンジニア組織の成長痛」を感じたときに

エンジニア採用が直面する課題が、事業フェーズの変化に伴うものであるかどうかを特定するために、以下の3つの観点から自社の状況を客観的に見つめ直してみましょう。

1. 組織が自認するフェーズと、市場から見られているイメージにギャップがないか?

自社ではまだ「創造フェーズ」のスタートアップだと感じていても、プロダクトの認知度やユーザー数の増加により、市場からは既に「仕組み化フェーズ」や「成長フェーズ」と見なされていることがあります。そのギャップが、求める人材(例:フルスタックな挑戦者を求めるが、専門性を求めるエンジニアばかりが集まる)とのミスマッチを生む原因となります。

問い: 貴社のプロダクトは、現在どのくらいのユーザー規模で、市場ではどのような認知度を得ているでしょうか?候補者は、貴社をどのフェーズの企業だと捉えていると思いますか?

2. 「今」の状況と「未来の展望」を市場に適切に届けられているか?

組織が進化しても、採用広報やブランディングで発信するメッセージが過去のままになっているケースもあります。特に成長フェーズでは、組織が大規模化する中で生じる「コミュニケーションコスト」や「技術的負債」といったリアルな課題と、それを乗り越えようとする挑戦こそが、優秀なエンジニアにとっての魅力となり得ます。

問い:発信活動では、現在のエンジニア組織の「ありのまま」の姿と、「これから目指す変革の方向性」を具体的に伝えられていますか?技術ブログや採用イベントで、直面している課題やそれにどう向き合っているかを語れていますか?

3. 候補者を取り巻く環境や、彼らが企業に求めるものが変わっていないか?

企業側だけでなく、エンジニア市場そのものも常に変化しています。例えば、リモートワークの普及、AI技術の進化、キャリアの多様化といった外部要因が、候補者が企業に求めるもの(例:働く場所の柔軟性、AIとの協働機会、エキスパートパスの有無)に大きな影響を与えています。

問い: 最新のエンジニア市場のトレンドや、候補者が重視する価値観を把握していますか?貴社の提供価値は、変化する市場のニーズに合致していますか?

これまでみてきたように、プロダクトの進化と事業の成長は、エンジニア組織のあり方、そこで必要とされる人材像を変化させます。

もしも「順調だったエンジニア採用が、ある日突然、うまくいかなくなった」のなら、それはエンジニア組織の「成長痛」かもしれません。