【イベントレポート】 退職は”終わり”じゃない。 「関係性の再設計」で採用と組織をアップデートする

執筆:木下牧子

協力:雨宮百子

作図:髙橋麻実

「退職者」を、皆さんの組織ではどのように扱っていますか?

人事の現場では、「辞めた人」=「もう関係のない人」という認識がいまだ根強く残っています。しかし、変化のスピードが増し、雇用の流動化が進む現代において、退職という「通過点」を、むしろ組織と個人が新たな関係を築き直す起点として捉える考え方が広がりつつあります。

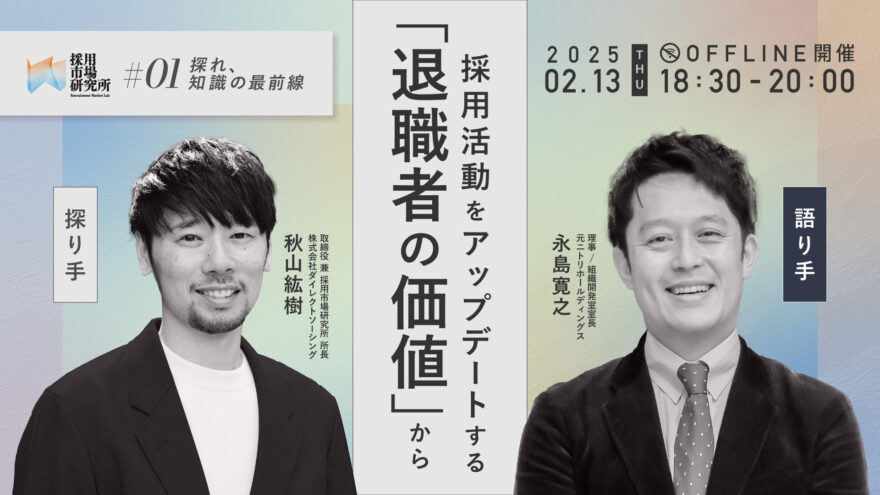

2025年2月に採用市場研究所が開催したトークイベントでは、中央大学ビジネススクール客員教授であり、元ニトリホールディングスの組織開発室長である永島寛之氏を迎え、「退職者の価値」について深く掘り下げる議論を行いました。本記事では、その内容をもとに、退職者の捉え直しがもたらす組織変革と、採用活動のアップデートの可能性をお届けします。

目次

「辞めた人」ではなく「関係性を持つ人」としての再定義

退職者という存在は、単なる“過去の人”ではありません。彼らは「企業文化・業務への深い理解」「組織外からの視点」「社内外のネットワーク保持」というユニークな価値を持ち、再雇用だけでなく、採用協力者、業務委託、社外アドバイザー、さらにはブランドアンバサダーとしても新たな貢献が可能です。

これは「組織=関係性の集合体」という視点に立てば当然の発想とも言えます。個人の価値観が多様化する今、かつてのような「雇用=忠誠」の構図はもはや通用しません。むしろ、個々人との関係性を柔軟に再構築することが、企業の持続的成長につながります。

アルムナイ活用の最前線:国内外の先進事例に学ぶ

以下のような企業では、退職者を戦略的に活かす取り組みがすでに進んでいます。

・ゴールドマンサックス(米国)

退職者向けにスタートアップ投資機会を提供し、キャリア支援とネットワーク強化を両立。

・マッキンゼー(グローバル)

ナレッジ共有やリファラル制度で、退職後も”仲間”としてつながり続ける文化を醸成。

・DeNA(日本)

退職者の起業に出資するなど、共創的な関係性の構築に取り組む。

・吉野家(日本)

短期的な再稼働が可能なプラットフォーム「エンジョブ」で、退職アルバイトの再活用を実現します。

・スープストックトーキョー(日本)

退職アルバイトを「バーチャル社員」として関与。ブランドとのゆるやかなつながりを保ち続ける。

これらに共通するのは「退職後もつながり続ける関係性をあらかじめ設計しておく」という発想です。これは単なる再雇用ではなく、組織との “新たな関係性の再構築” といえるでしょう。

変化する組織観:「関係性の集合体」としての組織

永島氏の講演で繰り返し語られたのが、「関係性」というキーワードです。現代の組織はもはや「忠誠と帰属の集団」ではなく、社員ひとりひとりが自らの価値観に従って選択的に関与する「関係性の集合体」になっています。

なぜ関係性の再設計が必要なのか?を改めて考えてみると、下記の2つが考えられます。

まず、価値観の多様化によって、従来のように同質的な社風や強い帰属意識を前提とした一体感づくりが通用しにくくなったことが挙げられます。人々はキャリアや働き方、ワークライフバランスなどを自分なりの価値観で判断し、それぞれ異なる動機や目標を持ちます。結果として、「みんな同じ方向を向いて頑張る」という従来型の手法だけでは、組織全体のモチベーションや結束力を維持しづらくなっているのです。

次に、社員が企業を常に客観的に評価し、選び直す時代になったことも大きな要因です。かつては会社に長く勤めることが安定とされましたが、今は個々のキャリア観や市場の変化に合わせて、転職や副業を含めた多様な働き方が選択肢として広がっています。企業と社員の関係が固定化されにくくなった以上、企業は「なぜここで働くのか」「ここで働き続けると何が得られるのか」を明確にし続ける必要があります。

では、どう再設計するべきなのでしょうか。

答えの一つが、「緩やかなつながり」を意図的に作るという発想です。

従来のように社員を硬直的な制度や忠誠心で縛るのではなく、社員それぞれの価値観やライフステージに応じて関わり方を選択できる土壌をつくることで、多様性を活かしながらも組織全体が一つの方向へ進んでいける柔軟な仕組みをつくるのです。

時代の変化に伴い、組織が持続的に成長していくためにも、「なぜここで働くのか」「どんな価値が得られるのか」を明確にしながら、社員が主体的に参加できる「緩やかなつながり」をデザインすることが今後ますます重要になります。

このような「緩やかなつながり」は、単なる人間関係の話にとどまりません。組織と個人との新たな契約の形とも言えるものです。終身雇用や年功序列といった旧来型の枠組みが崩れつつある今、企業は「所属」ではなく「関与」に軸足を移す必要があります。つまり、社員一人ひとりが自らの意思で関わり方を選びながらも、組織の目的や価値観と共鳴できる状態をいかに生み出すかが問われているのです。

「成長実感」を軸に、関係性をアップデートする

現代の社員が最も重視しているのが「成長実感」です。企業ブランドや安定性ではなく、「ここでなら自分が何者かになれるか」という問いに対する答えを求めているのです。

そのために必要なのが以下の3つの要素です。

① 成長実感を提供すること

挑戦機会や役割の可視化などを通じて、社員が「この会社で自分は成長している」と実感できる環境を整えることが重要です。かつては、企業の安定性や福利厚生が所属メリットとされてきましたが、現代では「自分が何者かになれるか」「成長のビジョンを描けるか」がより重視されるようになっています。

社員の成長機会を制度として用意するだけでなく、そのプロセスや成果がどのように個人のキャリアに結びつくのかを明確にし、対話を通じて未来を共に描くことが、帰属意識の醸成にもつながります。

企業ブランドや規模に頼るのではなく、社員一人ひとりが自己の可能性を評価できる”環境”としての組織であることが、選ばれる理由になります。

② 個の選択を尊重したマネジメント

副業やリスキリング、柔軟な働き方を前提とした組織設計は、もはや特別な制度ではなく、現代の標準的なマネジメントの要件です。

終身雇用を前提とした強い依存関係が一般的だった時代から、現在は「分断の時代」へと移行しています。社員一人ひとりが多様な価値観を持ち、自らの人生やキャリアを主体的に選ぶようになりました。

そのため企業は、社員がどのような選択をしても尊重し、それぞれのライフスタイルやキャリアビジョンに柔軟に対応する姿勢を示すことが求められます。それは単なる制度設計にとどまらず、組織と個人の関係性を明確に定義しなおす作業でもあります。

③ 緩やかなつながりを維持するマネジメント

社員が企業との距離を保ちつつも、価値観や目的においてつながり続けるマネジメントが必要です。従来は、企業が一方向に力を引き寄せる「求心力」が重視されてきましたが、現在はそれだけでは限界があります。

社員は常に市場の他社と自社を比較し、どこに所属するかを柔軟に選択する時代です。だからこそ、会社の一員であることを「強いる」のではなく、「選ばれる」状態をどう作るかが問われています。

この時、組織は”価値観の共有”を軸に、共感によって社員との関係性を築いていく必要があります。社員が離れていくことを恐れるのではなく、離れてもつながりが保てる設計を行うことこそがこれからの組織に求められる姿勢です。

これらは、単なる制度設計ではなく、社員との”信頼と対話”の積み重ねによって初めて実現できるものでもあります。

これまで「ご縁がないと諦めていた人」とも、未来でつながる

「緩やかなつながり」の観点から注目されているのが、社会学者マーク・グラノヴェターが提唱した「弱い紐帯の強さ」という概念です。親密すぎない「緩やかなつながり」が、新たな情報やアイデア、ビジネス機会をもたらすというものです。

この考え方を採用活動に取り入れると、選考中の離脱者、内定辞退者といったこれまで「縁がなかった」と諦めていた人々の中にも、未来の採用候補者・協業の担い手が眠っている可能性をみつけることができます。たとえば、退職者、選考中の離脱者、内定辞退者と接点をもてるコミュニティを形成し、定期的な情報提供、情報交換を行うことで関係性を維持するといった方法があります。

こうしたアプローチは、採用成果の短期的な獲得を目指すのではなく「出会った人すべてとの関係性を戦略的に設計すること」が採用活動の持続可能性を高めるカギとなるという視点を含んでいます。退職も転職も当たり前の時代に、人事の役割も大きく変わりつつあります。このような時代には、「人を採る」から「人と関係を築き続ける」へのシフトが必要不可欠です。

「出会って終わり」ではなく、「出会った後、どうつながり続けるか」を問い続ける時代には、退職者、内定辞退者、不採用候補者……。彼らを“潜在的なパートナー”として再定義することから、組織はもっと強く、しなやかに変化できるのです。